初夏的微风吹拂着江淮大地,无限生机潜藏在山峦叠影之间。随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入贯彻,生态文明建设逐步上升为国家战略核心,美丽中国的建设对我们的要求越来越具体,要求地质环境工作从单一资源开发向生态系统整体保护转型。作为在江淮大地上深耕五十余载的专业地勘队伍,安徽总队地环院高扬党建旗帜,以“红色引擎”驱动绿色发展,在矿山修复、生态治理的实践中绘就“党建红”与“生态绿”交相辉映的壮美画卷。

党建凝心,筑牢人才队伍“强堡垒”

“生产经营的关键在人,思想统一到一处,力量才能凝聚到一处。”安徽总队党委书记詹建华带领党委班子多次下沉一线,将“面对面谈心谈话”作为夯实组织基础的重要抓手,为业务开展理清方向。

地环院党员业务骨干分散在各个项目一线,却始终被党建业务“红线”连接在一起。这些党员业务骨干不仅在急难险重的项目中挺身而出,更把先锋作用融入日常工作。他们利用作业间隙积极参加“短、平、快”的学习例会,总是带头分享理论学习心得,学习党的最新理论思想和行业发展动向,交流各自项目业务进展,在一次次交流中不断加强思想建设与团队协作。这种“思想破冰+业务破局”的模式,建立起一个互联共通的平台,人与人之间凝聚起一股强大的奋进合力,进一步催生了“全员经营”业务拓展机制——技术员既攻坚技术难题,又化身市场先锋,通过前后端协同将专业优势转化为竞争实力。近年来,地环院生产经营业绩屡创新高,党建“凝聚力”切实转化为发展“生产力”。

先锋引领,激活技术创新“动力源”

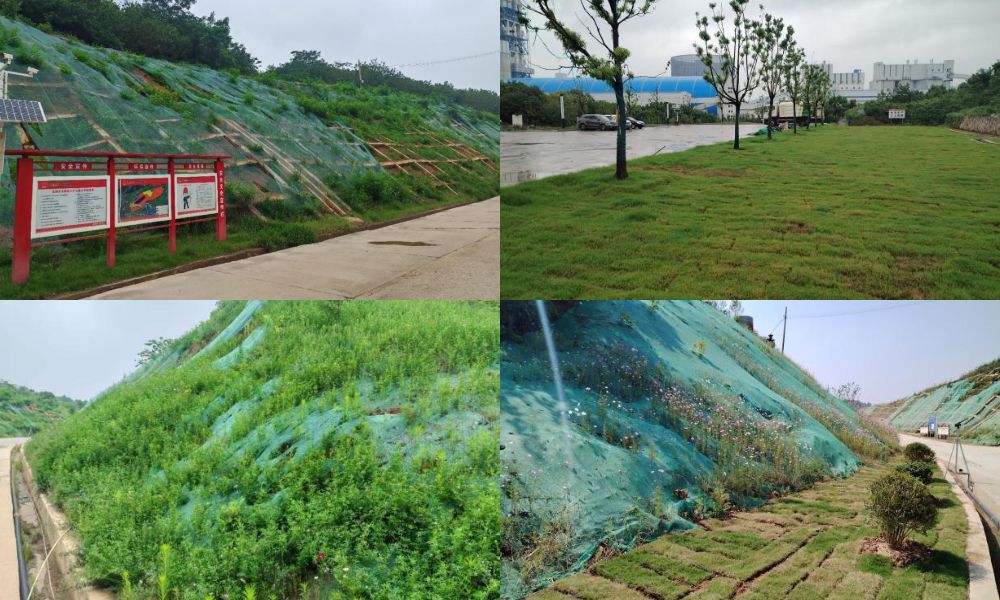

“团队的发展离不开个人的进步,我为每个人都量身订制了一套成长计划,并且以自己为表率,带着大家向技术高峰攀登。”地环院院长许峰的工位上,堆满了技术资料,密密麻麻的笔记填满他在业务奔波的间隙,也见证着他在技术领域不断深耕的汗水。在他带领下,地环院将党的建设与技术攻关深度融合,紧扣创新脉搏,不断优化工艺技术,将创新研究成果应用到具体项目中,持续提升生态修复成效的科学性和有效性。在神山生态修复项目中,技术团队创新性构建“新型矿山高陡挂渣边坡生态修复工法”,一举攻克建设建设单位多年来基建期形成的高陡挂渣边坡治理效果不佳的难题,实现“固土-保水-复绿”三位一体目标,见证了技术创新的成果转化。

匠心护绿,锻造生态治理“金口碑”

“生态修复效果就是业务生命线”,这不仅是一句口号,更是地环院生态修复项目业务开展的行动指南。绿色发展道路上,安徽总队地环院从未止步;从施工养护到查缺补漏再到长效护航,安徽总队地环院将精益求精的态度融入每一个项目,用专业与执着锻造出响亮的行业口碑。

“抓源头,保质量”,安徽总队地环院以高标准、高质量的要求从进场原材料把控到施工工艺管控启动实时监督,从施工班组长自检、项目负责人复检,到部门负责人及业主单位抽检,层层把关,为生态修复效果奠定坚实基础。“三分种,七分养”,后期养护是生态修复长效保持的关键。地环院将养护视为“二次创作”,构建全周期呵护体系,坚持人工干预与自然修复结合,促进动植物群落共生,逐步恢复矿山生态系统自我调节能力,以长效养护守护绿水青山的可持续发展。“查缺漏,回头看”,“项目完工不是结束,而是工作的起点。对于生态修复项目,怎么让植被生长效果更好,获得业主信任,让“树口碑”成为我们业务拓展的指挥棒”,地环院院长许峰说道。定期回访让技术员变身生态修复工程的“体检医生”,通过全方位、多角度的检查评估,及时发现潜在问题,查漏补缺。确保每个项目都经得起时间检验。

将党旗插在生态修复最前沿,让“红色引擎”驱动绿色发展。安徽总队地环院正以“功成不必在我”的情怀,在矿区播撒绿意,在生态画布上勾勒初心,让党建引领的绿色征程,成为安徽总队献给祖国的最美答卷。

供稿:刘明敏

摄影:安徽非矿摄影组

编辑:党群工作部

审核:徐学军、李勇

审定:詹建华